偽・誤情報に関するシンポジウム 開催報告

2025年8月20日、情報セキュリティ大学院大学にて同大学院の公聴会を兼ねた「博士請求論文発表会およびソーシャルメディア上での偽・誤情報に関するシンポジウム」が開催された。サイバー安全保障、認知、および技術の観点からソーシャルメディア上で流布・拡散される偽・誤情報(Disinformation)の問題について取り組む研究者らが登壇し、その実態と対策について多角的な議論が行われた。本レポートでは、シンポジウムで行われた講演とパネルディスカッションの内容を紹介する。

1.招待講演「Disinformationを利用した情報戦・認知戦の脅威と課題」

講演者:情報セキュリティ大学院大学 村上研究室客員研究員 長迫 智子 氏

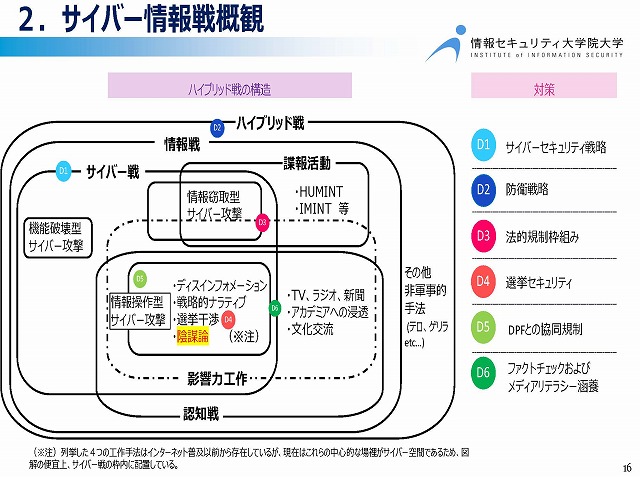

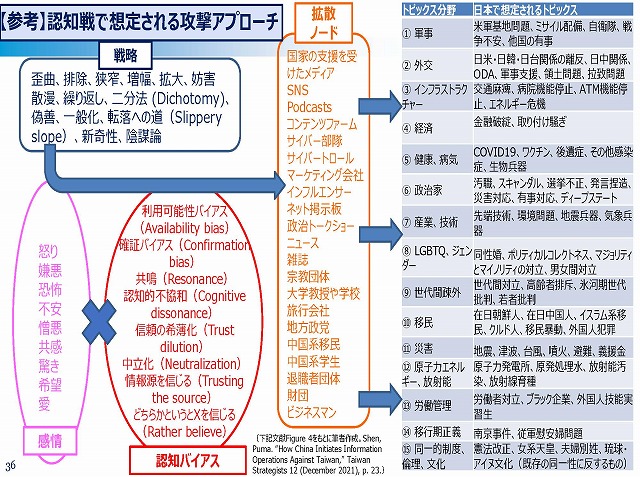

Disinformationを利用した情報戦・認知戦の情勢について、サイバー安全保障の観点から脅威と対応すべき課題が述べられた。現在、Disinformationを用いたサイバー情報戦・認知戦の事例が多く確認されている。日本でも沖縄、在日米軍、日台離反といった分断を生みやすいトピックに関連するDisinformationが観測されており、中国やロシアによると考えられる対日影響工作が広がっている。

これまでの国家支援型サイバー攻撃では、機能妨害型サイバー攻撃(DDoS攻撃等)や情報窃取型サイバー攻撃(標的型メール攻撃等)が主流であった。しかし、近年ではこうした攻撃類型に、Disinformationや陰謀論等による戦略的ナラティブを流布・拡散する情報操作型サイバー攻撃が組み合わされるハイブリッド型サイバー攻撃の事例が増加している。例えば、2024年2月ウクライナ経済復興推進会議の前には岸田首相とヌーランド国務次官のディープフェイク写真やウクライナ復興支援額を過大に誤認させるようなDisinformationが流布され、会議直後からは衆議院や自民党、重要インフラ事業者等のウェブサイトがDDoS攻撃を受けた。これは、情報システムだけでなく、サイバー空間と接続されたわれわれの認知領域も攻撃対象となったこと、さらには両者への攻撃を同時に行うことでより社会不安や分断を促進するような複雑なサイバー攻撃様相が展開されるようになったことを意味している。

ロシアの認知戦戦略においては、特に信念や価値観への説得的影響力(≒戦略的ナラティブ)が重視されている。戦略的ナラティブは主にDisinformationから構築され、われわれの世界の関係性についての理解を補う認知フィルタに影響を及ぼす。そのような認知に影響を与えやすいナラティブの一つに陰謀論がある。陰謀論者はDisinformationを発信・拡散しやすい傾向があり、ロシアや中国は陰謀論を兵器化することで社会に不和を招いているという指摘がある。このため、サイバーセキュリティと情報戦・認知戦の一体的な備えが必要となってきている。

サイバー情報戦・認知戦対策のうち、情報の受け手である国民の認知防護に直結するものとしては、プレバンキング(事前曝露)とリテラシー教育の両輪で進めることが重要である。プレバンキングは、事前の反論や典型的手口の共有を行うことでDisinformationに対する国民の抵抗力を高めることができる。また、それらの情報を受け止める国民のリテラシー教育も必須であり、情報戦・認知戦に利用されるDisinformation対策としては安全保障の背景知識や情勢認識と関連付けることが重要である。

|

|

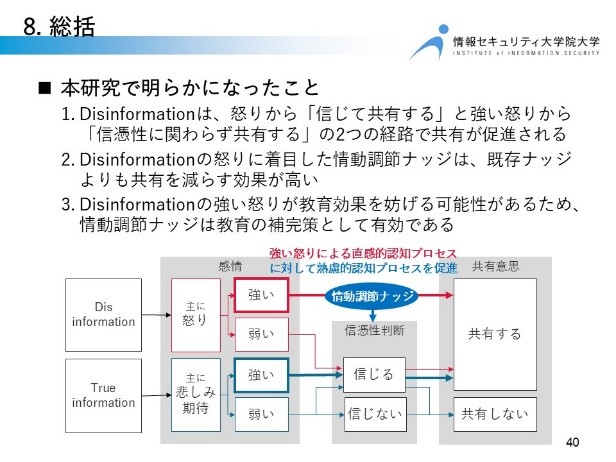

2.博士請求論文発表会「怒りがDisinformationの共有に及ぼす影響とその対策」

発表者:情報セキュリティ大学院大学 稲葉研究室 鈴木 悠 氏

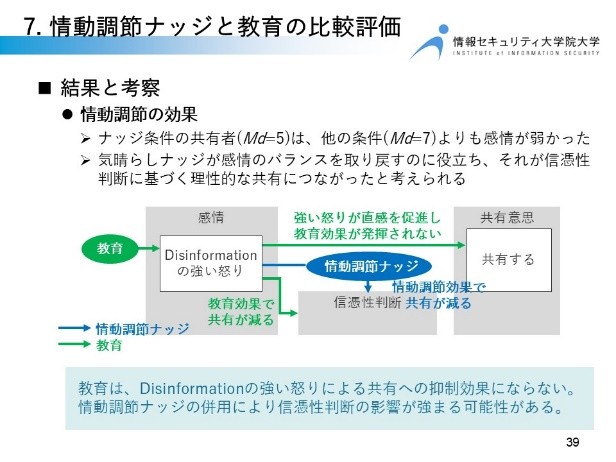

Disinformationの拡散を生み出すソーシャルメディアユーザの共有行動を減らすために、共有を促進する「怒り」の影響とその対策について検証した研究内容が発表された。Disinformationは一部またはすべてが真実である場合もあるため、法的対処や技術的な検出が難しい。最終的な判断はソーシャルメディアユーザに委ねられるが、人は情報の真偽に関わらず感情を引きこす情報を共有する可能性が指摘されている。このため、情報の真偽ではなく「共有を促進する怒り」に着目した対策が、Disinformationの感情的な共有を減らすのに有用である可能性が考えられた。

Disinformationの怒りを生み出す要因が共有に及ぼす影響を明らかにし、Disinformationの共有を減らす怒りに着目した有効策を提案することを目的に、3つの実験が行われた。実験では、Disinformationがユーザ同士の対立・分断を狙うために用いられた状況が想定された。第1の実験では、Disinformationは「怒りから信じて共有する」と「強い怒りから信憑性に関わらず共有する」の2パターンがあることから拡散しやすい可能性が示唆された。第2の実験では怒りに着目した情動調節ナッジを作成し、既存のナッジよりも、Disinformationの共有を減らす効果が高いことを明らかにした。第3の実験では、情動調節ナッジがDisinformationの共有を減らす効果について、怒りに関する対策として最も使用されているメディア情報リテラシー教育と比較評価した。Disinformationの強い怒りが教育の効果を妨げる可能性があるため、情動調節ナッジは教育の補完策として有効であることが示唆された。

ユーザによるDisinformationの拡散を減らすためには、人の認知的脆弱性や認知プロセスを考慮したコグニティブセキュリティの観点から対策を検討することが有用である。情動調節ナッジは、投稿コンテンツの表現の自由を尊重しながら、ユーザの熟慮に基づく理性的な判断を支援することで健全な情報空間を構築するのに寄与する。

|

|

3.パネルディスカッション「情報信頼性をめぐる現在の課題と制度・技術・認知」

パネリスト:長迫氏、鈴木氏、情報セキュリティ大学院大学 大久保研究室 一葉 修平 氏

モデレータ:情報セキュリティ大学院大学 後藤 厚宏 教授

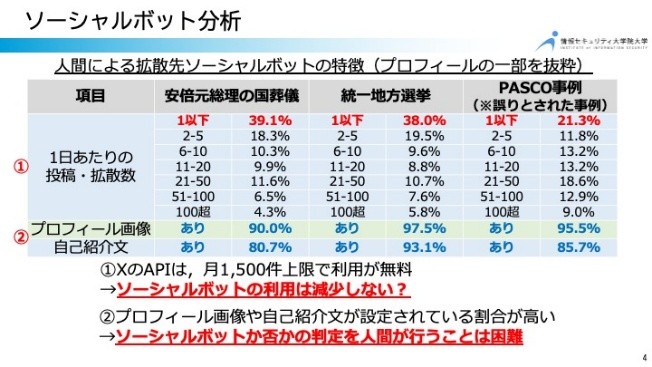

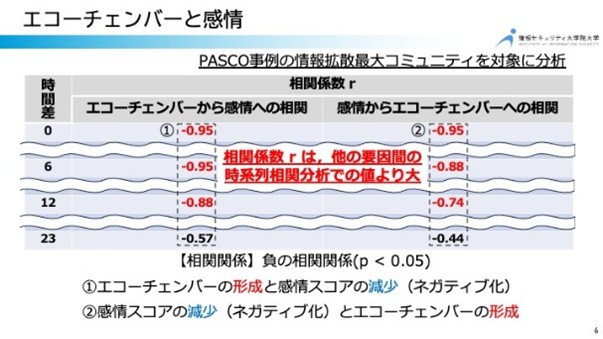

パネルディスカッションを開始するにあたり、パネリストの一葉氏によるソーシャルメディアの技術的観点から情報拡散要因を分析する研究の紹介があった。ソーシャルメディアから取得した実データをもとに、ソーシャルボット、エコーチェンバー(情報拡散のクラスター)、感情の3つの要因から情報拡散の実態を把握することを目指した。ソーシャルボットの分析では、ソーシャルボットはプロフィール画像や自己紹介文が作り込まれており、単純にソーシャルボットか否かを人が見分けるのは難しい状況であることが分かった。ソーシャルボットとエコーチェンバーの関係性について分析した結果では、ソーシャルボットがエコーチェンバーの形成に影響を与えるには人間の関与(リポスト等)が必要であることが分かった。エコーチェンバーと感情の関係性についての分析結果からは、エコーチェンバーの形成が進むとネガティブ化し、ネガティブな感情によってエコーチェンバーが形成されることが分かった。人間のネガティブな感情への対応が必要であることから、ソーシャルメディアユーザの情報リテラシーを高めることが重要である。

|

|

パネルディスカッションでは、3つの議題についての討議が行われた。

議題1「現状の課題をどのようにとらえるか?」

長迫氏:国際情勢の観点では、Disinformationが武器化されることによって、われわれの認知領域が戦場になり国民一人ひとりがすでに戦場に立たされているという危機的状況にある。

鈴木氏:認知的側面からの課題としては、情報の正確さを人が見分けるのは既に困難な状況にある。教育の効果は個人の特性や状況によって異なるため、より個々の認知に焦点をあてた対策が求められるが、まだ対策の研究・実装が進んでいない。

一葉氏:技術的観点では、生成AIが活用されることによって、これまで存在していた言語の壁がなくなった。日本も、他国からソーシャルボットを使ったDisinformationの影響を受ける時代になってしまった。

議題2「(日本の)偽・誤情報対策はどうあるべきか?海外との比較、共通点、相違点は?」

長迫氏:日本も諸外国のように、サイバー安全保障の一環として偽・誤情報に対応していく姿勢が求められる。今年5月にサイバー対処能力強化法が成立し、能動的サイバー防御(ACD)の取組みが大きく前進した。これを出発点として、サイバーセキュリティの枠組みでの情報戦・認知戦への体制整備が望まれる。欧米では、サイバーセキュリティの中に偽・誤情報対策が含まれている国が多く、サイバー空間を通じた影響工作、偽・誤情報、及びナラティブへの対抗としての戦略的コミュニケーションも積極的に行われてきた。

日本では、偽・誤情報の収集、分析は内閣情報調査室、外務省、防衛省等が主に対応している。総務省もリテラシーの教育教材を公開する等、偽・誤情報への対応を推進しているものの、まだ公教育にまでは反映されていない。サイバー安全保障という観点では、国家サイバー統括室、警察庁、防衛省、経済産業省、外務省等が対応官庁となっており、対処体制が分断されてしまっている。情報戦・認知戦を含めた一元的なサイバー安全保障対策が出来るような体制の見直しと、それに付随する法整備の強化が期待される。攻撃アクターを把握するためのアトリビューション能力の強化、リテラシーの向上、プラットフォーマーとの協働等、これらを一気通貫で迅速に対応出来るような体制があることが望ましい。

鈴木氏:日本で偽・誤情報関連の研究や対策に取り組んでいるプレイヤーはいるが、それらが連携できていない。また、サイバーセキュリティサービスを提供している民間企業が偽・誤情報対策に参入していない。偽・誤情報に対処することが民間企業にとってインセンティブに繋がるような、「偽・誤情報対策のエコシステム」が必要だと思っている。

認知的な観点では、コグニティブセキリティ分野の研究者が、海外と比較して日本は圧倒的に少ない。この研究分野の必要性を高める必要がある。

一葉氏:偽・誤情報の対策は、海外と日本で基本的に変える必要はないと思っている。博士研究では日本の実データを分析して海外の先行研究と比較したが、海外の分析結果と類似するような結果だった。このため、日本で実施する偽・誤情報対策は、基本的に海外と同様で問題ないと考える。

一方で、技術的観点からは外れるが、日本では偽・誤情報に関連する用語(フィルターバブル、エコーチェンバー等)の認知度が低い。また、主要なプラットフォーマーは海外企業である。偽・誤情報等に関する情報開示請求をしても、日本国内のみの手続きでは海外企業はなかなか対応してくれないと聞いている。これらの相違点が、偽・誤情報対策を推進する上での課題にもなる。

日本ではデータ収集・分析は不足している。米大統領選挙に関する分析データは投稿・共有数が億単位になる。大規模なデータを収集・分析できる環境を構築・整備することが非常に大事だが、日本での議論は進んでいないと認識している。

議題3「これまでの研究成果はどのように活かせるか?」

長迫氏:博士課程の研究では、諸外国におけるDisinformation対策の政策評価や戦略分析を行った。博士論文を提出した2023年当時は、Disinformationは海外での脅威という印象を持たれることが多かったが、現在では日本でもDisinformationを用いた影響工作事例が増加していることで、博論で参照した国々と同様の脅威認識に日本も変わりつつあると感じている。今後も引き続き日本の安全保障に資するような研究を続けると共に、Disinformationの脅威を国民に知ってもらうために積極的な情報発信をしていく。また、Disinformationという同じ研究関心を持つ様々な分野の研究者と協力・連携して研究の輪を広げていきたい。

鈴木氏:今回の研究のような、人の認知に関する基礎研究の成果は、海外も含めて蓄積されてきている。今後は、これらの基礎研究の成果を社会実装につなげることを目指す必要があると考えている。ただし、研究や対策の実装にあたっては、今後ELSIを十分に考慮する必要がある。研究や対策が倫理的(Ethical)、法的(Legal)、社会的(Social)に受け入れられるものかを十分に検討し、社会実装を目指していきたい。

一葉氏:博士研究ではソーシャルメディアの実データを分析したが、その結果から日本の実社会への影響が確認された。今後はもう少し視座を高め、法整備や認知等の異なる分野にも研究範囲を広げ、研究成果が多くの国民に届いて活用される環境での活動に注力していきたい。

客員研究員 鈴木 悠